Ursprung der Verehrung des Heiligen Leonhard

Die Verehrung des Heiligen Leonhard reicht in der Tölzer Geschichte weit zurück. Ihren Ursprung hatte sie im Zentrum des Marktes, in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. 1418 wird dort ein Leonhards- und Georgsaltar erwähnt. Der bayerische Herzog Ernst von Bayern-München (1373-1438) unterstützte das dortige Messbenefizium mit üppigen Spenden. Jedoch war eine Verehrung Leonhards als Viehpatron zu dieser Zeit noch nicht nachweisbar.

Die erste dokumentierte Leonhardifahrt

in Bad Tölz

Ehe der Heilige Leonhard im 18. Jahrhundert endgültig zum Viehpatron wurde, flehte man bei Viehseuchen im Isarwinkel sowie den benachbarten Regionen stets die Heilige Maria und mitunter auch die Heiligen Sylvester, Quirin und Wendelin als Nothelfer an.

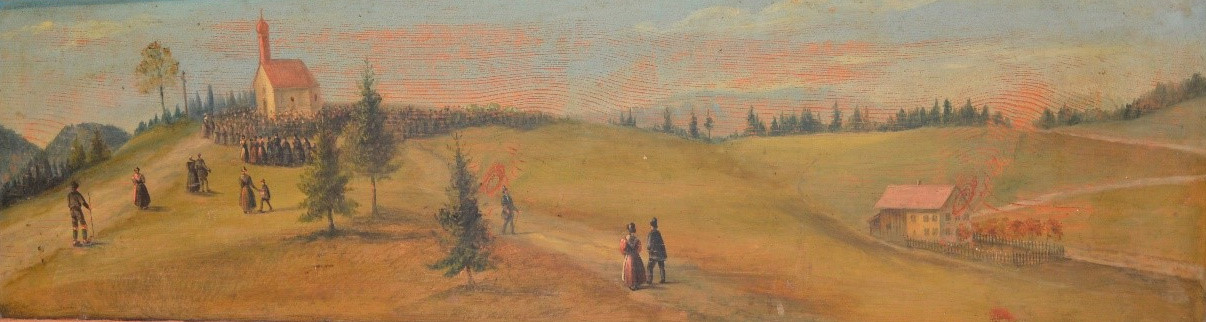

Erstmals im Jahre 1772 war eine Leonhardifahrt auf den Höhenberg in Tölz mit einer Andacht dokumentiert. Für 1726 ist noch eine Wallfahrt der Tölzer zum Viehpatron Quirin an den Tegernsee belegt. 1743 wandten sich die Tölzer Bürger und Bauern bei einer Viehseuche an die schmerzhafte Muttergottes. Muttergottes Ihr ist das erste Patronat der Kapelle auf dem Höhen- oder Kalvarienberg geweiht, jedoch fungierte der Heilige Leonhard zunächst nur als Nebenpatron.

Heiliger Leonhard wird bevorzugter Viehpatron der Tölzer

Leonhards Wechsel zum bevorzugten Viehpatronen muss sich zwischen 1743 und 1772 vollzogen haben. Die Wallfahrt war anfangs recht unstrukturiert, sie wurde zuerst zu Fuß und dann auch mit Pferdegespannen vollzogen.

So gliederte der Tölzer Pfarrer Joseph Pfaffenberger (1816-1883) die Prozession. Wobei diese Neuordnung des Zuges von 1855 in groben Zügen bis heute gilt. Dies machte die Tölzer Wallfahrt zur größten und bekanntesten Leonhardifahrt Bayerns. Der 6. November, der Tag des Heiligen Leonhard, ist bis heute ein örtlicher Feiertag. Aufgrund der großen Zahl an Teilnehmern, Gläubigen und Zuschauern ist und bleibt die Leonhardifahrt Bad Tölz gelebte, zelebrierte Volksfrömmigkeit und somit kein touristisches Event.

Gab es den Heiligen Leonhard wirklich?

Die Existenz des Hl. Leonhard ist zwar nicht belegbar, jedoch gilt sie als sehr wahrscheinlich. Die früheste verfasste Lebensgeschichte stammt aus dem Jahr 1030.

Der Überlieferung nach wurde der Heilige Leonhard etwa im Jahr 500 in der Gegend von Orléans geboren. Er entstammte einer adeligen Familie, welche am Hof der Merowinger lebte.

Der Hl. Leonhard entschied sich für ein Leben als Mönch und soll sich um Gefangene gekümmert haben, indem er beispielsweise mit ihnen betete. Er zog sich in den Wald von Pauvain zurück, um Kranke zu heilen und zu predigen.

Am 6. November 559 starb der Heilige Leonhard dort.

Aufgrund dieser legendenhaften Lebensgeschichte galt der Heilige Leonhard als Fürsprecher der Gefangenen und Geisteskranken.

Schmiede, Hebammen, Bauern und Stallknechte verehrten ihn auch als Schutzheiligen. Sein Patronat für das Vieh, besonders für Pferde und Rinder, erhielt er wohl aufgrund eines Irrtums. Leonhard wurde aufgrund seiner Fürsorge für Gefangene oft mit schweren Ketten dargestellt. Die hiesige bäuerliche Bevölkerung interpretierte diese fälschlich als Viehketten.

Besondere Verehrung wurde dem „Kettenheiligen“ ab dem 11. Jahrhundert in Altbayern zuteil, wo er als „Nothelfer“ galt. Der Heilige Leonhard wurde nie offiziell heiliggesprochen. Zudem gilt sein Festtag seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr als gebotener Gedenktag.

Im Gegensatz dazu ist er in Bayern einer der beliebtesten Fürsprecher, von manchem sogar als „bayerischer Herrgott“ oder „Bauernherrgott“ bezeichnet. Für die Stadt Bad Tölz ist der 6. November, der Leonhardi-Tag, ein offizieller Stadtfeiertag, an dem Schulen, Behörden, aber auch viele Betriebe und Geschäfte geschlossen haben.

Im Jahr 2016 wurde die Tölzer Leonhardifahrt in die Liste des immateriellen Kulturerbes Bayerns und auch ins bundesweite Verzeichnis aufgenommen. Gewürdigt wurde die identitätsstiftende und integrative Bedeutung der Leonhardifahrt Bad Tölz für eine ganze Region